我出生在胶东半岛腹地的一个山村。上世纪八十年代之前的那几年,在我们那里,百分之九十的家庭,一日三餐,主食都是地瓜。家家户户,掀开锅盖,呈现出来的饭食,都是大同小异的。

锅底中央,一个砂大碗,盛的是一家人喝的开水。靠近灶头方向的锅边,贴着或多或少的玉米面饼子。在砂大碗和饼子之间,还有一个小一号的砂大碗,里面装的,是这顿饭,全家人仅有的菜。

要么是大白菜,要么是萝卜,要么的茄子。赶上了时令,也许会有青菜之类的。衡量这家人生活质量的一个重要标准,就是看这家锅里的菜碗,辅助内容是什么。

有肉的,当是土豪。有肉渣的(猪板油炼制过后的制品),也是上等人家。如果可以加一勺虾酱的,就算是小康家庭了。一半以上,生活条件紧紧巴巴的家庭,菜碗盛的,都是盐巴熥菜。没有佐料,更没有一丝一毫油腥。

在这口锅里,占主角的,毫无疑问,就是地瓜。或者是地瓜干。也可能是地瓜粥。

玉米面饼子,是要给家里的劳力吃的。在我家,如果是只有一个玉米面饼子,通常的分配原则是,我爸吃一半,我奶奶吃剩下的一半的一半。而我和我弟,还有我妈,再分配剩下的这一半的一半。通常来说,能够最终进入到我嘴里的,最多只有半两,也就是两口。

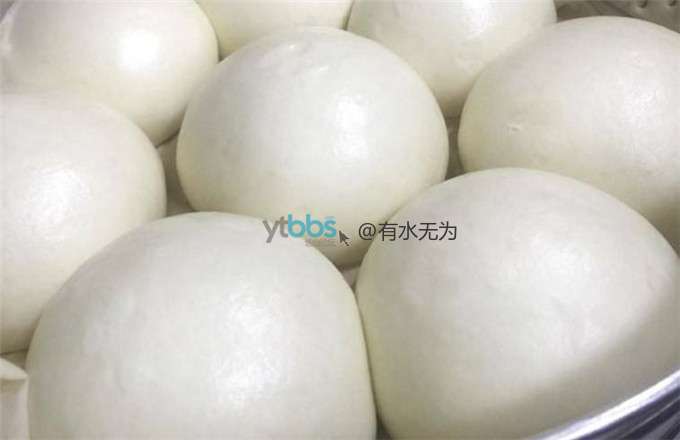

而我,天生对于玉米面饼子,就有着与生俱来的不喜欢。我最爱吃的,还是白面馒头。不添加任何杂面,蒸出来的白面馒头,对我来说,就是这世间最美味的佳肴。

在那段年月,除了过年过节,或者是家里有客人,白面馒头,从来都是遥不可及的美味。至于用白面制作出来的其他诸如面条包子饺子之类的食物,一年365天,有350天以上,都是可望而不可即的。

胶东地区,素来不出产大米。所以,在我小的时候,大米,只是一种祭祀用的祭品。和地瓜玉米面饼子馒头,是完全不一样的东西。

每年大年三十中午,我妈都会把这一年积攒下来的大米,清洗过后,倒进一个大号的铝盆里,放在锅底。上方的篦簾,摆放的则是我们一家人一年当中,最奢华的一顿午餐。有白面枣饽饽,有面鱼,有豆饽饽,有粘米包……总之,那时节,家里可以有的,能够有的好吃的,这天中午,都在这口锅里。

正午时分,估计锅里的大米快熟了的时候,我和弟弟就该去门口放鞭炮了。我们回来后,锅盖掀起来,从锅里冒出来的热气,大米的香气,还有各种面食散发出来的让人垂涎欲滴的各种气息,是瞬间就能把一个人的身心都给净化的。

篦簾是可以从锅里整个拿出来的。锅底铝盆的大米,白晶晶的,亮莹莹的,闪烁着诱人的油光。一粒粒,晶莹剔透。一粒粒,都宛若精灵。

大米主要是用来祭祀的。家里祖传下来的五个精致的瓷碗,专门用来盛放祭祀用的大米。这五碗米,必须是满满的,起尖的。毕恭毕敬端上供桌,上面再放颗红枣,正中央,插上一双筷子。在这之前,其他诸如点心肉食糖果水果之类的贡品,都已经摆放妥当了。然后,燃上香,父亲带着我们磕完头,大年三十的午餐,才算是开始了。

虽然一年之中,只有这一次吃大米的机会(供桌上的祭品,小孩子是不能吃的),可是,相比较于面食,尤其是和枣饽饽面鱼比起来,大米从来都是我愿意主动光顾的食物。

上世纪八十年代中后期,胶东半岛一带,老百姓的生活水平都开始好了起来。大部分家庭,面食逐渐取代了地瓜和玉米面饼子,成了日常生活的主食。这期间,由于商品流通领域的日渐活泛,东北大米不再是我们唯一的选择,更便宜的南方大米,也开始走进了我们的日常生活里。

1989年秋天,我离开老家,到烟台来上学。从农村户口,摇身一变,成为非农业户口,在那个年代,毫无疑问,等同于鲤鱼跳龙门一样的飞跃。我向来都有记账的习惯,在烟台上学期间,前五个学期,包括吃饭,包括买书,我花家里给钱,最多一个学期,也只有190元。

那时候,非农业户口,是有天然福利的。每个月,都有国家补助的粮食,自己只需要花忽略不计的一点点钱,就可以买到满足自己生活需要的粮食。这个从1949年就开始的政策,延续到1992年年初,也就是我们最后一个学期,停止了。我记得非常清楚,最后一个学期,我花了四百多块钱。这其中,绝大部分都是花在食堂了。

学校的学生,国家也是有补助的。学校每个月都会发固定的饭票和菜票。饭票有粗粮票和细粮票之分。而菜票,是和钱等价的。我记得,那时候,我们一个月有大约16块钱的菜票,省着点用,像我这种,一个月下来,菜票是足够用的。

细粮票单指面食,买馒头的时候,必须用细粮票。粗粮票则是可以买大米或者玉米面窝头的。虽然细粮比粗粮要多一倍,可是,如果没有粗粮做补充,显然,单吃细粮,像我这种壮小伙,无论如何也是坚持不到月底的。

也就是在那个时候,我开始吃大米了。天生不爱吃玉米面,农村人,对于粮食,又有着近乎于生命一般的敬畏。所以,那时候,在学校食堂,用粗粮票买大米饭吃,于我来说,貌似也就顺理成章了。

北方人,不善于蒸米饭,也没有什么奇怪的。学校的大师傅,动辄把米饭蒸糊了,在米饭里面丢根大葱,用来消减糊味,也是常有的事。馒头好吃,总吃需要花钱。大米不好吃,可总归还是免费的。套用现在的一句流行语,免费的,它不香吗?

关键是,农村人出身,无时无刻,都秉持着一个生活原则,钱难赚,屎难吃,有时当做无时想。这样的生活理念,也决定了一个人的格局。但是,同时,也决定了一个人的生活状态,不冒险没有大出息,自然,也不会被钱折磨了。

从学校毕业后,被分配到烟台西郊的一家工厂。住在工厂的单身宿舍里,一日三餐,都在食堂。好在,自己挣钱了,也没有粗粮票和细粮票的纠结,等量的馒头和大米,需要花同样的钱。在这种情况下,好几年,除了早餐的大米粥,米饭,从我的生活里,彻底消失了好几年。

上世纪九十年代中期,公司委派我,到湖南郴州的一个大山里面,安装调试设备。在山里待了整整三个月,一日三餐,除了米饭,就是米饭,没有其他任何选项。春夏之际,住在竹林里面,漫山遍野,到处都有新鲜的竹笋。一个人,细雨里,万籁俱寂中,坐在竹林边,聆听竹子的拔节声,嚓,嚓,嚓,那是这世上最美妙的声响。间或在竹林里游荡,偶尔也会和落单的狐狸不期而遇。四面相对,她面目茫然,而我,也不知身在何处。

从湖南回来后的那两年,我连食堂早餐的大米粥都不吃了。甚至,很长一段时间,有人在我面前提及大米两个字,我都会生出想要呕吐的生理反应来。

本世纪初,曾经和一个四川的小伙子,在一起工作过一段时间。那时候,我带着他,需要在胶东一带经常出差。每天在外面吃饭,都要占据我们俩很大的精力。他是非米饭不吃的,而胶东这边的饭店,尤其是山区一带小饭店,供应米饭的,寥寥无几。那时候,我们俩,在工作上的合作还算默契,就是在吃饭上,完全不可调和。他说,吃馒头就像在吃蜡烛。我说,吃米饭就像在吃砂子。后来,他辞职了。我也算是解脱了。

前年年初,我来到皖南工作。这三年,几乎都是在江南一带生活工作。来之前,就做好打持久战的准备,而米饭,毫无疑问,就是我第一个要直面的遭遇战。

江南的大米,都来自杂交水稻。一块地,一年种植四茬。而我们吃的东北大米,一块地,一年只产一季。相比起来,东北大米,米中自带的油性,是江南大米不具备的。

物竞天择,适者生存。从来只有人适应环境,而鲜有环境适应人的。摆正自己的位置,不矫情,不做作,脚踏实地,面对现实了,哪怕被丢进沙漠里,一样也可以活色生香地活着。

现在的我,餐桌上,白面馒头和米饭同时摆放着,我肯定会选择米饭而不是白面馒头。菜籽油吃惯了,再吃花生油做出来的菜,总觉得味道怪怪的。最最重要的是,通过我的亲身经历,对于一个要控制体重的人来说,米饭更是要优于馒头的。今年夏天,几乎连着吃了一个月的面食,不知不觉,体重就飙升了十几斤。

苏学士有诗云,日啖荔枝三百颗,不辞长作岭南人。北方产小麦,南方出大米,这是地域使然。地域不可移,不代表人也不可移。以地域为借口为自己辩解的人,首先就是懒惰的,懦弱的。

面食能满足你,但从未承诺你。这个世界上,从来就不存在什么不离不弃,如果有,也是个画在墙上的饼。

大米无言,敢问路在何方?

有水无为 发表于 2021-12-6 17:03

第一句话就有错别字。胶东半岛,不是辽东半岛。

怎么能犯这种低级错误错误呢

怎么能犯这种低级错误错误呢芝华塔尼欧 发表于 2021-12-6 17:02

栖霞是比海边附近能稍微穷点。我记忆里没有一天三顿都是地瓜的印象。小时候还能看到奶粉麦乳精桃酥等等。

发财哥 发表于 2021-12-6 17:04

我还挺爱吃片片的,小时候不爱吃,现在反而爱了

瀚海燕然狼居胥 发表于 2021-12-6 17:27

80后小时候能好点,馒头管够,鱼也不少,肉比较稀罕

有水无为 发表于 2021-12-6 17:23

太感谢了怎么能犯这种低级错误错误呢

。斯人已逝,忆及此泪沾巾。

。斯人已逝,忆及此泪沾巾。

那流年被谁搁浅 发表于 2021-12-7 08:50

瓜叽是什么?

jmtao 发表于 2021-12-7 08:59

从吃的就能看出,中国这40年的变化真是巨大的

缘来是惜 发表于 2021-12-6 17:18

虽然我在城市出生,除非觉得食物不干净不吃,从来不浪费粮食,对于主食没有什么挑剔。反而从小吃不饱的父亲 ...

我觉得吧,这还是来自于小时候,我奶奶给予我的教育。当然,也有饿肚子的因素

我觉得吧,这还是来自于小时候,我奶奶给予我的教育。当然,也有饿肚子的因素caonima999999 发表于 2021-12-6 18:39

天天吃馒头啊。 ...

那流年被谁搁浅 发表于 2021-12-6 18:43

80后真是好点了,我们都是馒头了,记得中午放学回俺姥家吃饭,先上北窗台那个盆子里拿个地瓜或者芋头吃,俺 ...

鲁网一丈青 发表于 2021-12-6 17:48

太有年代感啦!

或许因年长,特别喜欢这样怀旧帖子。同作为从农村出来的孩子,一年到头 ...

可以想象,那个时候,有人能支援点饭票,是一种什么样的幸福

可以想象,那个时候,有人能支援点饭票,是一种什么样的幸福鲁网一丈青 发表于 2021-12-6 17:49

有啥呢?拼音打字,手下误难免。

那流年被谁搁浅 发表于 2021-12-7 08:50

瓜叽是什么?

掌声鼓励鼓励 发表于 2021-12-6 17:54

我老妈对山东过去的记忆还是停留在地瓜吃到吐酸水,1959年去黑龙江支边,天天吃馒头。

就像,若干年后,我们的后人看我们现在吃的东西,同情我们生活有多苦

就像,若干年后,我们的后人看我们现在吃的东西,同情我们生活有多苦

Hheli 发表于 2021-12-6 19:02

不爱逮卷心菜的梗!不爱逮木有腌好的芥菜疙瘩!不爱逮萝卜汤!

七岁逮肥肉伤着了!一看见肥肉就恶心!小学 ...

话说,不愿吃,都不管够吃,再矫情,就是自讨没趣了

话说,不愿吃,都不管够吃,再矫情,就是自讨没趣了

有水无为 发表于 2021-12-7 10:44

一字之差,天壤之别,码完字之后检查过了,还是没有发现这出明显的错误

大黑 发表于 2021-12-6 22:20

看了您的帖子,百感交集。一代人的经历。那些场景历历在目,刷抖音时看看那些吃播,恍如梦幻,是这个国家富 ...

海阔天高123456 发表于 2021-12-6 19:17

小时候放学回来,容易饿,去奶奶家要'干菱'吃,一块玉米饼,很硬,再拿块‘瓜叽',就着吃。从上四年级开 ...

人到中年,最经不得谈论故去老人的话题

人到中年,最经不得谈论故去老人的话题 子欲孝而亲不在,这种疼,刻骨铭心

子欲孝而亲不在,这种疼,刻骨铭心行云何处去 发表于 2021-12-6 19:13

一代人的回忆

悍娇虎 发表于 2021-12-7 07:55

说不爱吃的那都是没挨过饿的人

这话我爱听,貌似也是我奶奶的嘴边语

这话我爱听,貌似也是我奶奶的嘴边语 有时候看到别人挑食的时候,也在心里骂,饿你一个周,狗屎也就能吃下去

有时候看到别人挑食的时候,也在心里骂,饿你一个周,狗屎也就能吃下去

一曲相思苦 发表于 2021-12-7 00:25

主食是馒头还是米饭,取决于你所处的地区和位置。一个地方有一个地方的产出与饮食习惯,尽量去适应。当初当 ...

游泳的鱼001 发表于 2021-12-6 22:21

楼主应该比我大五六岁吧,我没吃过这么多的苦,家里小时候条件还好,现在倒是怀念大锅里熥菜,感觉好香

人在外地,偶尔用砂大碗熥点菜吃,特别对味儿

人在外地,偶尔用砂大碗熥点菜吃,特别对味儿砚田墨海 发表于 2021-12-6 23:17

我是在三年自然灾害时期出生的,这几年出生的孩子能活下来就是命大了。

驴得水 发表于 2021-12-6 18:20

大米无言,馒头有义。我也赶上了,你说的,一吃一锅地瓜的时代,但那时候我还小。去姥姥家,七八个人,就一 ...

咸鸭蛋我们可很少吃,即使有,也是留着割麦子的时候,在山上干活的时候吃的

咸鸭蛋我们可很少吃,即使有,也是留着割麦子的时候,在山上干活的时候吃的 时代造就人,人也是时代的产物。经历过的,现在想想,也没觉得苦,也挺好的

时代造就人,人也是时代的产物。经历过的,现在想想,也没觉得苦,也挺好的缘来是惜 发表于 2021-12-7 10:50

没有饿过肚子,虽然不知道那个滋味,不过自己花钱吃饭都是打扫得干干净净,抠门也罢会过也罢,反正没觉得 ...

我亦如此

我亦如此那流年被谁搁浅 发表于 2021-12-7 11:05

是的,我85,我们那时就是馒头了,不过我中午是在俺姥家吃饭,我姥姥苦日子过过来的,家里总有煮好的地瓜 ...

芝罘西面是哪里 发表于 2021-12-7 13:02

那时候胶东半岛的起码还有咸鱼

俺是栖霞人,别说臭鱼乱虾了, 能够吃到小干干鱼,也还是要等到80年以后了。之前可能也有,不过,绝大多数的家庭,根本就不可能有这项日常的生活支出

俺是栖霞人,别说臭鱼乱虾了, 能够吃到小干干鱼,也还是要等到80年以后了。之前可能也有,不过,绝大多数的家庭,根本就不可能有这项日常的生活支出驴得水 发表于 2021-12-7 11:37

恩。我姥姥家,养鹅,鸭子,比较多,离河又比较近,所以咸鸭蛋才能经常吃。但是要上河去赶鸭子。鹅基本不 ...

有水无为 发表于 2021-12-7 13:14

俺是栖霞人,别说臭鱼乱虾了, 能够吃到小干干鱼,也还是要等到80年以后了。之前可能也有,不过, ...

我到现在也不爱好海鲜,永远不吃也都一点不馋。最主要的是,在我的味蕾记忆里,就没有海鲜这一选项

我到现在也不爱好海鲜,永远不吃也都一点不馋。最主要的是,在我的味蕾记忆里,就没有海鲜这一选项

有水无为 发表于 2021-12-7 13:52

臭鱼烂虾,送到栖霞我到现在也不爱好海鲜,永远不吃也都一点不馋。最主要的是,在我的味蕾记忆里,就 ...

,帮大家回忆了一下百九十年代,忆苦思甜

,帮大家回忆了一下百九十年代,忆苦思甜 饮食习惯和成长环境太相关了,我至今也对海鲜没啥感冒,像您说的味蕾记忆里没有

饮食习惯和成长环境太相关了,我至今也对海鲜没啥感冒,像您说的味蕾记忆里没有

有水无为 发表于 2021-12-7 10:46

现在想来,也没有觉得,整天吃地瓜有什么不好的就像,若干年后,我们的后人看我们现在吃的东西,同 ...

| 欢迎光临 烟台论坛-烟台社区 (http://www.ytbbs.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |