浙江大学玉泉校区,是最早的浙江大学前身,成立于1897年,前身是“求是学院”。如今,浙江大学的校徽“求是鹰”就是由此而来。据说老鹰在生命30年之后,喙、爪刺、羽毛都已老化,他要么默默等死,要么选择两年多痛苦而漫长的蜕变重获30年的新生。浙大选择老鹰作为校徽,大概和他长达两年多的西迁有着密切的关系。

1937年8月,“松沪战役”失利,民国政府西迁。国立浙江大学师生在著名地理气象学家、教育家竺可桢校长率领下,怀着“教育救国,科学兴邦”理想,踏上漫漫西迁路程,历时两年多,穿越江南六省,行程2600公里,于1940年抵达贵州遵义、湄潭、永兴,坚持办学七年,谱写了一部伟大的“文军长征”史。

2600多公里,比从烟台到杭州来回的路程还要多。浙大西迁还有一个重要的使命,保护《四库全书》的转移。竺可桢受民国教育部的委托,将一部《四库全书》140箱,成功转移至贵阳黔灵山公园北的地母洞存放。在生活极其艰苦的岁月里,竺可桢校长倡导“求是精神”,他们胸怀报国之志,陋室栖身,俭餐淡食果腹,创造了累累教学可研成果。使浙大崛起成为著名高等学府,并享有“东方剑桥”的美誉。

玉泉苍老的松树,已经爬满葱绿的青苔,像是在叙述着这座大学伟大的历史。图书馆前的竺可桢老先生的铜像,在江南细雨中依旧挺立。他不算高大,但坚韧挺拔;他不张扬,但目光坚定;他面容谦和,但精神高远。那些沧桑和艰辛,被许许多多前来瞻仰的人祭奠。他目送来来去去的学子,浙大已经重生。

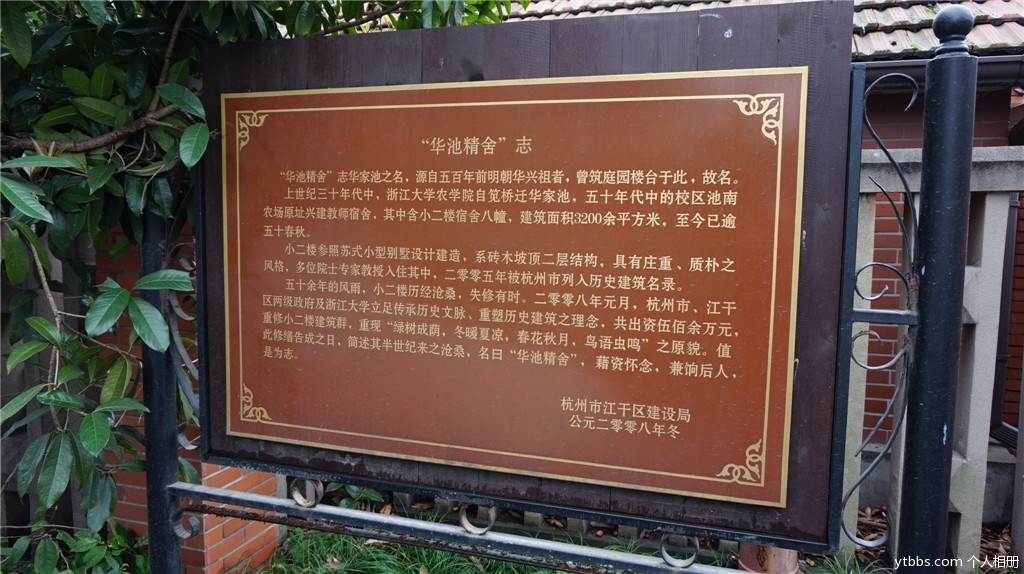

玉泉坐落在山脚下,远远望去,苍山连绵,碧波一片。泉水从山涧缓缓流下,在校园里汇成一个池塘。溪水清澈见底,有碧荷已露尖尖角,蜻蜓好像还没睡醒。

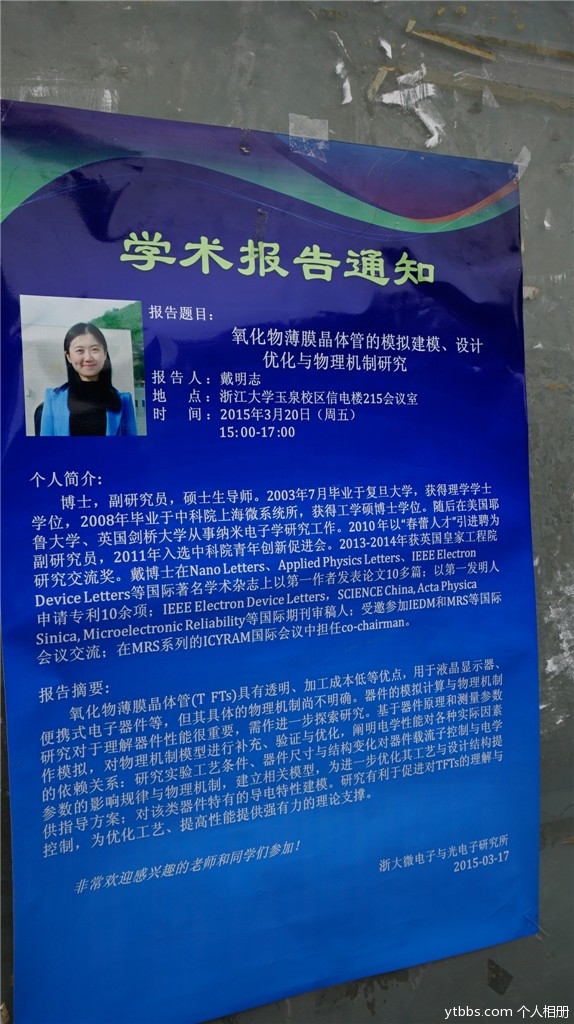

玉泉校区现在是浙大理工科学院聚集地,然在拐角处发现一张海报,顿生钦慕之情。这是张报告会的通知,主讲人是个美女,而且青春朝气,但见介绍,30几岁的年纪已是博士、硕导。江山代有才人出,浙大不朽。

厉害

厉害 漂亮!

漂亮! 这么漂亮居然是博士,真够变态的

这么漂亮居然是博士,真够变态的